これからの酒づくりを考えるにあたり、蔵元がいま会いたい人たちとお酒を酌み交わしながらお話を伺うこの企画、2回目はライターの藤田千恵子さんをお招きします。今回は蔵人の食を預かる山根明子もお話に加わりました。

純米酒の復興期に日本酒に出会い、以来、言葉によって酒づくりの現場に伴走してきた藤田さんは 日本酒ライターの先駆けともいわれますが、同時代をともにした蔵元にとっては“戦場カメラマン”のような存在でした。

戦時の米不足を背景にアルコール添加酒が広く普及していた1970年代、純米酒を造ることは、今では考えられないような「常識」との闘いでした。

「日本酒の戦後を終わらせたい」と願い、純米酒だけを醸造する全量純米蔵への復帰を初めて実現したのが昨年4月に逝去した神亀酒造蔵元・小川原良征さんです。自蔵の酒造りの時期であっても全国の蔵元の応援にかけつけて、惜しみなく醸造の知識を提供、共有し、各地に純米酒を根づかせた小川原さん。その酒づくりを1980年代中期から藤田さんは見つめてきました。

今宵のテーマは「物に命が宿るとき」。小川原さんはなぜ多くの反対にあいながら自らの信じる酒を造ることができたのか。純米酒復興の道のりをふりかえりながら、物づくりに宿る命を言葉で表してきた藤田さんと、その原点を考えます。

[2017年6月収録|全3回掲載]

ゲスト:藤田千恵子(ふじた・ちえこ)さん

ライター。酒と醗酵食を中心に日本の食と生産者を捉えた数々のフードライティングを発表。雑誌寄稿多数。日本酒の魅力を発信するだけでなく、同時代の酒造りに携わる多くの人々を鼓舞してきた。著書に『愛は下剋上』(NTT出版/ちくま文庫、1992年)『日本の大吟醸100』(2001年)『杜氏という仕事』(ともに新潮社、2004年)、『これさえあれば―極上の調味料を求めて』(文藝春秋、2006年)、『美酒の設計』(マガジンハウス、2009年)など。現在『あまから手帖』に「イッポン!」、『住む』に「蔵のたからもの」連載中。2004年より長野県原産地呼称管理制度日本酒官能審査員。日本の醗酵食品と日本酒を共に味わう「醗酵リンク」主宰。

「純米酒ってそもそも何?」

山根:千恵子さんと私は三歳ちがい。私は(昭和)39年生まれ――

藤田:私は36年生まれです。ほぼ同じ時代を見てますね。山根さんが蔵を継ごうと思ったのはいつ頃からですか?

山根:蔵を継ぐというのは、子どものときから言われていました。でも「酒って面白いな」って思うまでに時間はかかりましたね。子どもの頃、旧事務所の前で立ち飲みをやっていて農作業を終えたご近所の人たちがよく飲みにこられてたんですが、給食袋蹴りながら学校から帰ると酔っぱらいにからかわれたりして、子どもながらに、その光景はあまりいい思い出がなかったです。

藤田:同じようなことを私よりも年長の酒販店さんがおっしゃっていました。「店の一画で立ち飲みをやっていた頃、自分の店の酒を飲んでみんなが身体を壊していくのが嫌だった」って。今とは違って三増酒が主流の頃ですね。

山根:そう。うちのほうでは純米酒を飲むひとなんてあまりいなかったですね。

藤田:「純米酒ってそもそも何?」と。多くのひとが日本酒は米からできた酒だと思っていますね。「ならば、なぜ、わざわざ“純”という字がつくの?」「それは米ではないものも含まれている酒があるから」という注釈が必要な世界ですよね。

山根:未だにそういうところはありますよね。ただ、うちの蔵は純米酒を造りはじめたのはどうも早かったみたいです。正確なところは蔵をひっくり返してまでは調べていませんが、たしか私が高校生くらいの頃にはもう造っていたようです。昭和50年代ですね。

藤田:早いですね。青森の田酒さんとか大分の西の関さんとか、そのあたりのお蔵が早かったとお聞きしています。山根前社長の頃ですね。

「蔵元交流会」と日本酒ブーム

藤田:お父さんは上原(浩)先生*1 と会われたのは早かったんですか?

山根:早かったと思います。私がたしか保育園に通う頃には先生がいたような。上原先生の声って特徴があって響くんで、「あの口の悪いじじいがまた来てるわー」と思ったり。

藤田:いいなー、いまから思えばすごい環境だけど、そのときはわからないですもんね。上原先生の影響でお父さんは「蔵元交流会」に入られたのでしょうか。

山根:そもそも蔵元交流会を立ち上げたときの話ってあまりよくわからないんです。「おそらくこうじゃないかな?」というのはあるんですけども……

藤田:私もそうなんです。私は二回目が久留米で開催されたときに初めて参加しました。第一回目がどういう経緯で開催されたのかはよくわからずに、小川原センム*2に誘われて。もう26年くらい前でしょうか。センムが来いというなら、という感じで、いろいろな場所にお伴させてもらいました。

これは1997年の情報誌・月刊『Osake』(流通情報企画)ですが、この中でインタビューに応えて、自分のお酒の見方は「『神亀』との出会いで変わりました」と話してます。この時点でもいろいろな影響を受けていることは自覚していたんですね。この情報誌の同じ号には、高瀬斎先生の『甲州屋光久物語』*3の書評も載っていますね。甲州屋さんの兒玉光久さんは、私はお目にかかったことがないのですが、早い時期からの小川原センムさんの理解者だった方です。

山根:まだこのときは、ちょっと時代が吟醸でしたね。

藤田:吟醸でした。日本酒のブームにはいくつかありましたね。最初はいわゆる地方の地酒で新潟の辛口本醸造、そのあと北陸を中心とした吟醸のブーム、そのあと全国に吟醸酒がひろがって、ちょっと間をおいて純米ですね。だから純米ということがいわれて十何年……私の周囲で純米酒が普通に飲まれるようになったのは、この十数年でしょうか。

自分が20代の頃の吟醸酒ブームとその少し前の地酒ブームを思い出してみると、今と比べたら東京に入ってきているお酒の銘柄数ずっと少なかったんですね。飲食店にはナショナルブランドのお酒が多くて、地方の吟醸酒は訪ね訪ねて飲みにいくという感じでした。

いまと違うのは、必ず対立の図式があったことでしょうか。「灘・伏見の大手蔵の酒 VS 地方の中小蔵」ですとか、酒屋さんたちもはっきりカラーが決まっていました。私自身、好きな酒しか飲まない、取材しない狭量な人間なのにもかかわらず、その狭量さをもってしても、ときどき“裏切り者”呼ばわり(笑)されるくらい厳しいものがありましたからね。

圧倒的に数が少なかったことと少ない数のなかで派閥があったこと。よくいえば義理がたく、ちょっと他の派閥にいきにくい感じみたいなものがあったかな。今はだいぶそういう壁はなくなりましたね。

純米酒の技術向上と普及をめざして結成された蔵元交流会は

1990年発足。小川原良征さんは発起人の一人だった。

日本酒は造りやすくなった?

藤田:山根さんにお聞きしたいのは、近年、日本酒はバラエティ豊かになっています。東京で飲める銘柄も増えて。私が二十代の頃は情報も少なかったし、スマホもなかったから検索もできない。人から「あの店に行くとあの銘柄が飲める」と教えられて、わざわざ行かないと飲みたい日本酒は飲めなかった。いまは「わー、どうしたらいいの?」というくらい一日では飲みきれない種類がメニューに載っています。酵母の種類もお米の種類も増えて日本酒は造りやすくなったとも聞くのですけど、造っている方からすると、どうですか?

山根:造りやすくなったということの一点だとそうだと思います。まずひとつは米が良くなりました。好適米が進化したのと、実際に農家さんと蔵の関係も変わりました。前は本当に一般流通で農協に流れたものを使っていたんですが、どういうお米を酒造会社が求めているかということを農家側も知るようになった。品種のみならずお米そのものがすごくよくなっている。麹にしても蒸し米にしても、素材がいいのはやっぱりやりやすいですよね。

藤田:「優れた米でなければよい酒はできません。酒は米のポテンシャルを超えられない」とホームページにも書かれてましたが、そういったことはいつ頃から実感されたんですか?

山根:自分のなかでそう言い切るようになったのは十年くらい前……18BY、19BYくらいでしょうか。それまではなんとなく、たぶんそうかなって気はしてたんですけど……

神亀さん(小川原良征氏)が私の師匠だということは前々からお話させてもらってるんですけど、あの人はとにかくなんでもよく知っているから、1を訊くと3くらいものが返ってくる。でもとりあえず1のことを訊こうと思ってるわけだから、知識がないので2のことはわかんないわけですよ。だから何を言ってくれたのかを探し出すためにいろんな本も引っぱりだしたり、人に聞いたりしたということがありました。

うちは「強力(ごうりき)」という米があって、私の米の師匠は鳥取大農学部の木下収先生なので、当然先生からじかに話しを聞いたりもしました。まだまだうすっぺらい知識でしたが、「強力」を使っている分、いろいろなことをやらなければならず、学習しないといけないことも多かった。米の見方が少し深くなったのかもしれません。

吟醸が花形のころ

藤田:「強力」はそもそもお父さまも栽培に関わられたお米ですけど、蔵に戻られた時点で、このお米への思い入れといったことを聞かれていましたか。

山根:聞いてはいました。でも最初は私が東京でサラリーマンをやっていた時代なので、実家で珍しい米を使ってるらしいと耳にして、どうやらそれで大吟醸を仕込もうとしているということが分かってきた。でも「大吟醸なんてうちはそんなに得意じゃないのに何をやろうとしてるんだろう?」と。「強力」というお米が身近にあった当時は精米技術もなかったので、技術が出てきて「強力で吟醸をつくったらどうなるんだろう?」という好奇心が優先していたということはあるようです。

藤田:大吟醸だから山田錦をもってこようというのではなかったんですね。

山根:山田錦は普通にある酒米だったので、とにかくまず吟醸ありきという話だったんだと思います。純米でなく、まず吟醸。吟醸がこれからの日本酒を牽引していく、と。そして今と違うのは吟醸の技術の研鑽はものすごかったです。ほんとに杜氏の技量がここまで差が出るのかと。今は酵母とかにもよりますが。

藤田:そうですね、あの頃、最高の酒と言われていたのはYK35で、熊本・9号酵母と山田錦を35%まで磨くということをしていて。吟醸酒が一番華やかというか、花形だったというのかな。

山根:実際、あの時代の吟醸は本当に美味しかった。

藤田:私もそう思うんですよ。だから『日本の大吟醸100』(新潮社、2001年)という本を出したときに「なんでいまさら大吟醸なの?」と言われたりもしました。でも、やっぱり自分が青春時代にあった吟醸酒への憧れって本当に大きくて、泣くくらい感動しましたね。「うわー」って。キザでもなんでもなく、文字通りみんながこう、渾身で醸されたお酒だったんだと思うんです。吟醸酒って。いまは四合瓶で1500円の吟醸酒もたくさんありますが。

明子:たしかに、今は、そんなに“憧れの……”という感じはないですね。

藤田:だって、グラス一杯の吟醸酒を飲むのに2000円とか払ってたんですよ。20代の人間には、すごい大きいお金でしょ。ものすごい憧れがあったから、お金はないけど今飲んでおかなければ、と。子連れ狼の拝一刀が“出会ったものは斬る”って言ってたけど、“出会ったものは飲む”みたいな。あの吟醸酒ブームのときの吟醸酒は、もう夢心地というのかな。トリップしましたよね、美味しくて。よくみんなで8時間くらい飲んでましたね。仕事でいえば始業のベルが鳴ると昼休みもとらずに、夢中で飲んでいたんだね、という感じ。美味しくて。自分の20代のときのお酒の体験というのはものすごく幸せでした。

燗で飲む人なんていなかった

山根:神亀さんからも上原先生を呼ばれた目的は大吟醸に納得ができなかったから指導に来ていただいたって聞いてました。もともと上原先生は吟醸の先生ですからね。私が20代から30代前半の頃のことだと思いますけど、上原先生も最初は「純米は冷やして飲むもんだ」って言ってました。

ちょうど箕浦淳一さんと父と上原先生と3人で飲んでるところに呼び出されたことがあったんです。私は傍観者みたいに聞いていたら、どんどん議論が白熱して「純米はやっぱり燗だ」というのはうちの父親と箕浦さんの主張でした。上原先生もそのうち「そうだ、どっちかというと、あんま純米は冷やさんほうがええぞ」といった調子になっていって……

藤田:たぶん、上原先生が専務に影響を与えたところもあったんだろうけど、専務が上原先生に影響を与えたところもあったんじゃないかな。

山根:そこなんですよ!

藤田:「神亀」の専務が30代の終わり頃に私は出会ったと思うのですが、とにかく専務は温めて飲んでました。それは学生の頃からと聞いています。農大で純米酒を造って温めて飲んでいたわけで、なんというのかな、燗酒のよさは体感してましたよね。それは揺るがなかったんだろうな、と。それはすごいなと思いますね。

たった一人で、温めて飲むなんて人もいないし、純米だけの蔵にしようなんて人もいない。身内からも「頭オカシイ」という扱いをされたときに、どうしてそこで踏ん張れたのか。これは何度も訊いたんですよね。「どうして迷わなかったんですか?」「弱気になんなかったんですか?」と……

要は自分にないものだからわかんなかったんだな、と今は思うんだけど、「そんなことやりたいことやらなかったら、生まれてきた意味がないじゃないか、という話なんですよね。

私はまさにセンムさんの虎の威を借りて30年経ったような気がします。日本酒業界のことをなんにも知らなかったのに、でも専務が連れてきた子ということで、いろいろな蔵の方が戸を開けてくれて、ちゃっかり上がりこんだ。それで出会えた人たちが素晴らしかったという連続で……

今回の鼎談にあたって、専務に初めて会った日のことですとかをインタビューで話してるのを改めて読んでみました。それによると、取材先の居酒屋さん(現在の「真菜板」の店主・杉田衛保さんの当時のお店「味里」)で私が神亀の発泡にごり酒を飲んでるところに専務が後ろを通りかかった。そうしたら杉田さんが「あなたが飲んでいるお酒を造っている人ですよ」と教えてくださり、感動して「美味しいです!」と言ったら、すぐ自分の席に呼んでくれた。それで私が美味しい美味しいと飲んでいたら「そんなに気に入ってくれたなら、蔵に来れば浴びるほど飲ませてやるよ」と言ってくれて「ほんとですか!」って。それでいつ行ったんだろう?と手帳みたら、もう3日後には行ってました。ほんとにすぐ行ったんだ、と思って。

ひとりで考えた人

藤田:日本酒とひとくくりの呼び名であっても、すごくいろんなお酒がありますね。泣いちゃうくらい感動するお酒もあるわけですよね。そういうお酒って、当たり前だけど造っている人がそれ相応のことをしてきてくれたから、そういうお酒になるわけです。

昭和49年、日本酒の消費量がいちばん多かった頃というのは三倍増醸酒*4の時代ですよね。三増でもどんどん売れていた時代に「やっぱり、米と米麹だけの純米酒をちゃんと造ろう」と当時20代の小川原センムが考えていたというのはすごいと思うのです。そういう人がいたから、いま、私たちがまっとうなお酒を飲めている。普通、人間ってひとりだとやめたくなっちゃうと思うんですけどね。「自分がおかしいのかな」と思ってしまう。ひとりでめげなかったというところがね、そこがすごいところだなと思いますね。

よくもあそこまで日本酒を根本から考えてた人がいたなぁ……と思います。お酒って普通に造っても大変だし、だからこそ美味しいものじゃないですか。それを、もっともっと、と突き詰めていって。食のこと、農業のこと、日本酒のこと、業界のこと。そして人の心配まで、あれこれと。いろいろなことをひとりで考えていた人だったと思います。

先駆者―クレイジーでなければできないもの

「一緒にいるときには、このやりとりが、本当にとても多かったです」

(藤田さんとセンム)

明子:岡山の「酒うらら」の道前理緒さんが「自分たちが今、カジュアルな雰囲気で同世代の人にお酒を広められるのは、山枡さん世代(山枡酒店店主・山枡俊二さん)の開拓者の方達が嫌な思いもしんどい思いもして、そのぶん周りにも噛みついてきてくれた歴史があるからじゃないか」と。そしてそれと同時に「もう先輩、そんなに噛みつかなくても大丈夫な人たちが育ってきてますよ」と思うこともあるって言ってました。

藤田:あー! それは本当。私にとってもひとつの大きいテーマです。

ちょっと話がずれますが、百年前のイギリスで、女性の参政権を求めて、自殺した女性がいるんですよ。それでいまの私たちの時代の人間がね、それを聞いて「なにも参政権がないことで自殺までしなくても、世間のために自殺することないんじゃないの?」って言ってしまうのは、あまりにむごいなって思うんですよね。命がけでやってきてくれた人に乗って乗って乗って、今の私たちの状況があるわけです。

でも、それは若い時の私も同じことで、フェミニズムの運動というものが私たちの二十代の頃には、まだ名残りがあった。私は男女雇用機会均等法の頃に社会に出た世代で、私たちは表面的には、なんにも男性と戦わないですんだんです。けれど、それ以前に、ピンクのヘルメットにこん棒を持って女性の権利のために戦おうとしてきた女性たちを見て、自分も「なにもあんなに過激なことをしなくたって」と思っていた時代はあって、それは、闘ってきてくれた人たちの上に乗っかってるから言えたんですよね。だから、そのために泥をかぶってきた人のことを、なんというのかな……女性の権利を何もせずに手に入れている私たちの世代が、非難めいたことを言うというのはね、ちょっとちがうんじゃないか、と。

それは「なんで戦争なんて愚かなことをしたんですか?」って平和な時代に生まれた人が非難するのと同じで、私も専務を見ていて「そんなに怒らなくてもいいんじゃないか」と思ったこともありました。だから、さっきの話もすごくわかる。自分自身もあるとき、なにかを批判する文章でなく「いいものがこれだけ出てきたのだから、いいものを紹介することだけに筆をさけばいいんだ」と思ったときはあるんですよ。だけど、これはほんとお酒の業界のことだけではないですが、やっぱり生まれたときから、すでに手に入れている人が、それがなかった時代の人の闘争心を批判したり笑ったりっていうのはできないことだなと思うんですよね。

たとえば私たちみたいに専務を信じてついていった人間のことも“神亀教”“純米教”って呼んだりですとかね。それはわかるんですよね……。それはたぶんに尊敬よりは揶揄がはいっているとは思いますが、そう言えちゃうような雰囲気のところまで時代が来たということですね。

でも、私はまず二つの意味でおかしいと思うんです。それは、宗教を笑うこと自体がおかしい。そして、あと専務のことを、というか専務に限らない話ですが、クレイジーじゃなきゃできないことって沢山あるんだということ。普通に暮らして、できてしまう人もいるかもしれないけど、バランス欠きながらバランスなんかとれないくらいの状況になっても踏んばって、だからこそ全量純米にできたんです。「あの人おかしいから」って言うなら、「いや、おかしいからできたことがある」って言いたい。

明子:いい意味でね。

藤田:そう、いい意味で。私の整体と合気道の先生が「みんな才能って人の水準から突出したもんだと思ってるけど、才能って欠落だから」と言っていて、ああ、なるほどな、と思いました。欠落を埋めようとするものが才能だったりとか、ある種の狂気に近いひたむきさとか、そのまともじゃなさを笑うみたいなのは、むかつきますね。「できあがった純米酒飲んで笑うなよ」って。飲ませてもらっといて神亀教って笑うなよ。頭オカシイ人扱いされながら、やってくれたんじゃんって……すいません、熱くなりました。

「あとのやつは俺ほどの苦労はしなくてすむよ」

「みなさんが飲んで喜んでいる顔を見て喜ぶ、という人でした。

人を喜ばせることが大好きなセンムさんでした」(藤田さん)

山根:酒を造ってて、孤独になるときがあるんですよね。特にああいう感じの酒を造るようになって、鳥取のなかで自分が浮いてる気がするときがあるんです。山陰のなかでも。いろんな酒販店さんとおつきあいいただいているなかでも、たぶんおかしいやつのひとりなんです。なんとなく分かるんですよね、どういう風に思われてるか。でもあまりそれに捕われることがないというのは神亀さんがいたからです。なんだか、あの孤高の人間があれだけのことをやるんだったら、自分のやっていることなんか、あの人に比べたら極端に独立独歩やっているわけではなくて、繋がってるなかのちょっと亜流のことをやるくらいのことなんで。

藤田:そうなんですね。どの人にもその場でないとわからない苦労や孤独がありますよね。でもそのなかで、センムが嬉しそうに話していたことで、すごいなと改めて思いだすことがあります。一度、「あとのやつは俺ほどの苦労はしなくてすむよ。もう仲間もいるしさ」と言っていたときに、なんか嬉しそうだったんです。そのときに私、センムは醸造家としてもすごいけど、人としていい人だなって思いましたね。

「苦労しなきゃだめだよ」とか言わなくて、「今ならやっていけるしな」と言ってたときの専務は嬉しそうだった。いろいろな蔵元さんがそれぞれの蔵に帰っていって、土地柄も違うし、それぞれの苦労もあるってことももちろんセンムは知ってたと思うけど、それでも今は集まる場所があるよっていうのは。あのとき私は感動しましたね。

明子:専務はお酒だけでなく、調味料をつくっているところで「あそこいいから行ってみろよ」とか、「あそこうまいぞ」って話をしてくれたって言いますね。

藤田:独り占めをしない人でした。だから酒造りのことも「教えようと思って待ってるのに誰もこねーよ」って(笑)。実は、いろいろな人が訪ねて行ってるのに、そういう自虐的な物言いも得意で(笑)。闘病中は入院先の病院に山根さんが行ってくれたから、すごく喜んで。岩手県の南部美人の久慈雄三さんが通ってきてらしたのも「雄三は来てくれたな」と嬉しそうに話していましたね。

きっとみんなそれぞれ……これは想像ですが、それぞれのところで孤独にやっていた人たちがミンダナオ島で生き残りの日本兵に会ったみたいな感じというんでしょうか。「あっ、ここに生きていたのか!」という感じだったんでしょうか。だって志を同じくする人に山根さんのお父さんはなかなか会う機会はなかったでしょう。

山根:特に山陰にいると他県の人と交流するとかもなかったはずですね。

藤田:だから上原先生が山根さんのお父さまが亡くなったときに「さすがのわしも飲めなくなった」と書いておられましたが、神亀の専務は甲州屋さんが亡くなったときに「鬱になりそうだと思った」と、あとから聞きました。なんかそれぞれに数少ない理解者と深く繋がっていて、その人同士が出会えると「わー、ここにいたのか!」って感じかもしれないですね。今みたいにインターネットでつながったり、できませんでしたから。

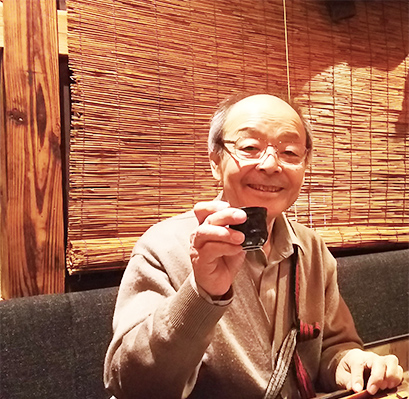

亡くなる一か月前、甑倒しの祝いの席では禁酒を解いた。

そのときの笑顔の写真。